Hören; ist der Prozess, bei dem Geräusche über das äußere Ohr, Mittelohr, Innenohr und den Hörnerv im Hörzentrum des Gehirns analysiert und verarbeitet werden. Durch diese Verarbeitung erhalten Geräusche Bedeutung in Form von Emotionen und Gedanken. Diese Bedeutungen prägen unser Leben. Manche von uns mögen das Rauschen der Wellen im Meer, andere den Klang des Regens. Einige entspannen sich beim Hören einer Sopranstimme, andere genießen Vogelgesänge, das Rascheln der Bäume…

Der Hörsinn formt unsere Persönlichkeit und beeinflusst unsere Entscheidungen. Gleichzeitig ermöglicht er es uns, unser individuelles Potenzial zu erreichen. Wir hören, lernen und treffen Entscheidungen…

Doktor Audiologin Emel Uğur

Wie wird Hörverlust definiert und behandelt?

Hörverlust entsteht, wenn eine oder mehrere der anatomischen Regionen, die am Prozess des Hörens beteiligt sind, aus unterschiedlichen Gründen ihre Funktion nicht richtig erfüllen, was zu einer Verminderung des Hörvermögens führt. Die Symptome und Beschwerden variieren je nach Art, Grad und Konfiguration des Hörverlusts.

Mit zunehmendem Hörverlust nimmt die Lautstärke logarithmisch ab. Beispielsweise können bei einem leichten Hörverlust die meisten Sprachlaute normal gehört werden, während leise Geräusche wie Flüstern oder das Rascheln von Blättern schwer wahrnehmbar sind. Bei einem mittleren Hörverlust hat die betroffene Person Schwierigkeiten, die meisten Sprachlaute zu verstehen. Bei fortgeschrittenem bis sehr fortgeschrittenem Hörverlust sind nur noch sehr laute Geräusche wahrnehmbar.

Hinzu kommt, dass Hörverlust nicht so einfach zu definieren ist. Der Frequenzbereich des menschlichen Ohrs liegt zwischen 16 Hz und 20.000 Hz. Beim Thema Hörverlust ist es sehr entscheidend, welcher Frequenzbereich betroffen ist. Ein Individuum, das Niedrigfrequenzen gut hört, aber bei hohen Frequenzen einen mittleren Hörverlust aufweist, bemerkt den Hörverlust möglicherweise nicht, da es dank des guten Hörvermögens bei niedrigen Frequenzen die Richtung des Geräuschs erkennen, die Quelle lokalisieren und den Sprecher identifizieren kann. Aufgrund des bestehenden Hörverlusts bei hohen Frequenzen kann es jedoch Schwierigkeiten haben, gesprochene Wörter auseinanderzuhalten. In diesem Fall entsteht der Zustand „Ich höre, aber ich verstehe nicht“. Folglich variiert der Grad, in dem ein Individuum vom Hörverlust betroffen ist, sowie die Auswirkung auf die Lebensqualität, je nach Schwere, Art und Konfiguration des Hörverlusts. Dies sollte subjektiv beurteilt werden.

Die meisten odyologischen Untersuchungen werden in schallisolierten Räumen mit speziellen Kopfhörern durchgeführt. Die dabei gewonnenen Daten werden unter optimalen Bedingungen erhoben, in denen die Person ihre gesamte Aufmerksamkeit auf den Hörtest richtet. Wenn diese Daten in Audiogrammen eingetragen werden, zeigt ein leichter Hörverlust, dass die betroffene Person im Hintergrundlärm erhebliche Aufmerksamkeit aufwenden muss, um Gespräche zu verstehen.

Die Diagnose und Behandlung von Hörverlust ist ein komplexer Prozess, der die Beteiligung von Fachleuten verschiedener Disziplinen je nach Altersgruppe erfordert. Im primären Team zur Beurteilung von Hörproblemen sind Odyologen und HNO-Ärzte vertreten.

Bei Hörverlust im Kindesalter:

- Klinische Odyologen

- Bildungsodyologen

- HNO-Ärzte

- Sonderpädagogen

- Kinderneurologen

- Kinderpsychiater

- Kindergenetiker

- Kinderaugenärzte etc.

Die Behandlung des Hörverlusts wird durch die koordinierte Zusammenarbeit dieser Fachleute ermöglicht und hat direkten Einfluss auf die Lebensqualität des Einzelnen.

Bei älteren Menschen, die an Hörverlust leiden, werden zusätzlich zu HNO- und Odyologiespezialisten auch Neurologen zur Erhaltung kognitiver Funktionen hinzugezogen.

Was sind die Ursachen für Hörverlust?

Hörverlust kann in mehrere Hauptkategorien eingeteilt werden:

- Schallleitungsschwerhörigkeit

- Sensorineurale Schwerhörigkeit

- Gemischte Schwerhörigkeit

- Zentrale auditive Verarbeitungsstörungen

Schallleitungsschwerhörigkeit

Schallleitungsschwerhörigkeit liegt vor, wenn durch verschiedene Probleme im äußeren oder mittleren Ohr der Schall nicht wie vorgesehen an das Innenohr weitergeleitet wird. Dies führt zu einer Störung der Lautstärkeempfindung, einem Gefühl der Verstopfung und zu vermindertem Hören. Schallleitungsschwerhörigkeiten können in der Regel medikamentös oder chirurgisch korrigiert werden. Können sie nicht behoben werden, werden geeignete Verstärkungsmaßnahmen eingesetzt.

Zu den Ursachen dieser Art von Hörverlust zählen:

- Strukturelle Anomalien der Ohrmuschel oder des Gehörgangs,

- Verstopfung durch Ohrenschmalz (Cerumen),

- Fremdkörper im äußeren Gehörgang,

- Entzündungen des äußeren Gehörgangs,

- Pathologien am Trommelfell (zum Beispiel Einsinken, Perforation, Verdickung des Trommelfells),

- Flüssigkeitsansammlungen im Mittelohr, Mittelohrinfektionen,

- Probleme, die von den Gehörknöchelchen im Mittelohr (Verkalkungen oder Brüche in der Kette) ausgehen,

- Östaki-Röhrendysfunktion,

- Cholesteatom und andere gut-/bösartige Tumoren.

Sensorineurale Schwerhörigkeit

Sensorineurale Schwerhörigkeit entsteht durch Probleme in der Cochlea (Innenohr) oder im Hörnerv. Diese Form des Hörverlusts ist in der Regel dauerhaft. Eine medikamentöse Behandlung ist meist nicht möglich. Der Hörverlust wird anhand des Grades und der Konfiguration verfolgt oder mittels Verstärkungsmaßnahmen wie Hörgeräten kompensiert.

Diese Art von Hörverlust wird üblicherweise in Verbindung gebracht mit:

- Fehlfunktionen der Haarzellen,

- Schädigung des achten Hirnnervs.

Gemischte Schwerhörigkeit

Gemischte Schwerhörigkeit bezeichnet eine Kombination aus Schallleitungs- und sensorineuralem Hörverlust. In diesem Fall sind sowohl die Übertragungsmechanismen des Schalls als auch Pathologien in der Cochlea oder im Hörnerv betroffen. Medikamentöse oder chirurgische Eingriffe können den leitenen Anteil der gemischten Schwerhörigkeit behandeln, jedoch nicht den sensorineuralen Anteil. Wird der leitende Anteil korrigiert und es besteht weiterhin ein Hörverlust auf sensorineuraler Ebene, so kann der Einsatz von Hörgeräten erforderlich sein. Eine engmaschige Nachsorge ist notwendig.

Zentrale Hörverluste

Dies sind Probleme in den Prozessen der Schallverarbeitung. Der Hörnerv kann die an das Gehirn zu übermittelnden Informationen nicht korrekt weiterleiten, sodass das Hörzentrum im Gehirn die Signale nicht richtig empfangen und verarbeiten kann. Dies kann angeboren durch eine nicht synchronisierte Funktion des Hörnervs, durch überstandene Krankheiten, Traumata, Tumore oder andere Ursachen auftreten. Bei zentralen Hörverlusten helfen Tests wie die reine Ton-Audiometrie nicht zur Diagnose. Betroffene Personen können in diesen Tests normale Hörwerte aufweisen. Daher ist eine detaillierte und weiterführende odyologische Untersuchung notwendig.

Was sind die Ursachen für Hörverluste?

Hörverluste haben nicht nur eine Ursache. Genetische Faktoren, Infektionen, Lebensstilentscheidungen, Exposition gegenüber pharmakologischen Chemikalien, berufliche Lärmbelastung, altersbedingte Veränderungen und weitere Faktoren können eine Rolle spielen.

Die Inzidenz angeborener Hörverluste liegt weltweit bei etwa 0,5 bis 1 %. Bei pädiatrischen Populationen spielen genetische Faktoren eine bedeutende Rolle. Genetische Hörverluste können sowohl syndromal als auch nicht syndromal auftreten. Angesichts der Vielzahl von Syndromen, die mit Hörverlust einhergehen, sollten Kinder mit Hörverlust unbedingt von Fachärzten für genetische Erkrankungen untersucht werden. Allerdings muss nicht jeder Hörverlust syndromal sein. Isolierte Hörverluste kommen wesentlich häufiger vor als syndromale Formen. Diese Fälle sind häufig mit autosomalen Variationen und unbekannter genetischer Vielfalt assoziiert.

Verschiedene Faktoren, die pränatal, perinatal oder postnatal auftreten, können ebenfalls zu Hörverlust führen. Zu diesen Faktoren zählen:

- Exposition gegenüber bakteriellen oder viralen Infektionen,

- Exposition gegenüber verschiedenen Teratogenen,

- Frühgeburt,

- Niedriger APGAR-Score,

- Neonatale Gelbsucht und Sepsis.

Postnatale Infektionen wie Meningokokkeninfektionen und Mumps können ebenfalls zu Hörverlust führen. Darüber hinaus können Kopfverletzungen oder chronisch wiederkehrende Mittelohrentzündungen Hörprobleme verursachen.

Im Schulalter kann die Häufigkeit von Hörverlust zunehmen, da diese Altersgruppe einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt ist. In diesem Alter sind Mittelohrinfektionen und Kopftraumata die häufigsten Ursachen für Hörverlust.

Jugendliche sind aufgrund von lauten Hörgewohnheiten und Erwachsene durch Lärmbelastungen am Arbeitsplatz einem akustischen Trauma ausgesetzt. Mit der Zeit kommen ototoxische Belastungen und altersbedingte Veränderungen hinzu.

Altersbedingter Hörverlust tritt im späteren Lebensalter schrittweise auf. Dieser Hörverlust ist in der Regel mit einer altersbedingten Degeneration, insbesondere der Haarzellen in der Cochlea, verbunden.

Otosklerose (Verkalkung) und Störungen der Gehörknöchelchenkette, wie auch Cholesteatome, führen zu schallleitungstechnischen Hörverlusten, die chirurgisch behandelt werden können.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der plötzliche sensorineurale Hörverlust. Neben Lärmbelastung können insbesondere virale Infektionen oder idiopathische (unbekannte) Ursachen zu einem plötzlichen Rückgang der Hörsensitivität führen. Bei dieser Art von Hörverlust tritt häufig Tinnitus (Ohrgeräusche) auf. Zwar sind Schwindel und Gleichgewichtsstörungen nicht in jedem Fall vorhanden, jedoch ist eine Intervention innerhalb der ersten 72 Stunden entscheidend für den Behandlungserfolg.

Bei Erwachsenen nimmt der Hörverlust häufiger zu. Längerfristige Lärmbelastung und deren Interaktion gehören zu den Hauptfaktoren, die Hörverlust auslösen. Zudem können Lebensstilfaktoren wie Bluthochdruck, hoher Blutzucker und Rauchen das Risiko für Hörverlust erhöhen.

Insbesondere bei Personen über 70 Jahren ist Hörverlust nahezu ein Drei-Viertel-Problem. Angesichts der alternden Weltbevölkerung und der Auswirkungen von Hörverlust auf die Lebensqualität stellt altersbedingter Hörverlust ein bedeutendes Problem der öffentlichen Gesundheit dar.

Was sind die Symptome und Diagnosemethoden von Hörverlust?

Die Symptome von Hörverlust unterscheiden sich bei Kindern und Erwachsenen. Bei Kindern wird Hörverlust meist durch sorgfältige Beobachtung der Symptome erkannt. Frühe Anzeichen sind:

- Keine Reaktion auf Geräusche,

- Verhaltensauffälligkeiten,

- Sprachstörungen und Verzögerungen in der Sprachentwicklung,

- Schwierigkeiten in der Schule,

- Falsche Aussprache von Wörtern.

Bei Erwachsenen treten die Symptome direkter auf. Zu diesen Symptomen gehören:

- Tinnitus,

- Schwierigkeiten beim Hören von Geräuschen,

- Probleme beim Verstehen von Gesprächen,

- eine Tendenz, lauter zu sprechen.

Für die Diagnose von Hörverlust sind Familien- und Krankengeschichten von großer Bedeutung. Bei Kindern liefern die pränatalen und postnatalen Details in der Familienanamnese kritische Informationen, während bei Erwachsenen frühere medizinische und familiäre Vorerkrankungen sowie Exposition gegenüber Lärm abgefragt werden.

Physikalische Untersuchung

Die physikalische Untersuchung ist der erste Schritt zur Bestätigung eines Hörverlusts. HNO-Ärzte führen eine otoskopische Untersuchung durch, um zu prüfen, ob im Bereich der Ohrmuschel, des äußeren Gehörgangs und des Trommelfells pathologische Veränderungen oder Anomalien vorliegen, die odyologische Tests beeinträchtigen könnten. Dabei werden insbesondere folgende Zustände überprüft:

- Das Vorhandensein von Fremdkörpern,

- Ansammlungen von Ohrenschmalz,

- Ohrinfektionen,

- Schäden am Trommelfell,

- Flüssigkeitsansammlungen im Mittelohr.

Die Ärzte achten auch auf dysmorphe Merkmale und das Vorhandensein physischer Anomalien, die in der Regel umfassen:

- Gesichtsasymmetrie,

- Ohranomalien,

- Hals- und Hautanomalien,

- andere Funktionsstörungen von Organen.

Odyologische Untersuchung

Der Prozess der Hörbewertung erfordert für jede Altersgruppe, von Neugeborenen bis zu Erwachsenen, spezielle Methoden. Die American Academy of Pediatrics und das Joint Committee on Infant Hearing empfehlen, dass Neugeborene spätestens im Alter von einem Monat einem Hörtest unterzogen werden, da eine frühzeitige Diagnose lebenswichtig ist.

- Hirnstammauditorisch evozierte Antworten (ABR/BERA): Diese Methode wird vorwiegend bei Neugeborenen und Säuglingen eingesetzt. Dieser Test misst objektiv die Funktion des Hörnervs vom Hirnstamm an. Obwohl der Test objektiv ist, ist die Interpretation der Ergebnisse subjektiv und sollte von erfahrenen Odyologieexperten durchgeführt und bewertet werden.

- Otoakustische Emissionen: Diese Methode wird ebenfalls häufig bei Neugeborenen und Säuglingen angewendet und liefert Informationen über die Funktion des Innenohrs. Sie dient als ergänzender Test zum ABR.

- Immittanzmessungen: Diese kombinierten Tests bewerten die Mittelohrfunktion und akustische Reflexe. Sie sind kurz und nicht-invasiv.

- Kinder-odyometrische Untersuchungen: Die anzuwendende Testmethode richtet sich nach dem Alter, der kognitiven und sprachlichen Entwicklung des Kindes. Es handelt sich um eine modifizierte Version der reinen Ton-Audiometrie, die bei Erwachsenen eingesetzt wird. Methoden wie Verhaltensbeobachtungen, visuelle Konditionierung und spielerische Audiometrie können angewendet werden. Die Auswahl der Methode hängt von der Erfahrung des Klinikers, seinem Ansatz und der Kooperation der Kinder ab. In Kindergruppen ist die kombinierte Anwendung aller Tests der beste Ansatz.

Bei Erwachsenen und älteren Kindern werden in der Regel Immittanzmessungen und audiometrische Untersuchungen durchgeführt. Gemeinsam liefern diese Tests detaillierte Informationen über die Hörkapazität und die Ursachen des Problems.

Wie wird Hörverlust behandelt und gemanagt?

Die meisten schallleitungstechnischen und gemischten Hörverluste, bei denen der leitende Anteil medikamentös oder chirurgisch behandelt werden kann, werden von HNO-Ärzten geplant und umgesetzt. In speziellen Fällen, wie angeborenen Ohranomalien, können Hörimplantate oder Hörgeräte erforderlich sein.

Sensorineurale Hörverluste sind in der Regel dauerhaft und können fortschreitend sein. Hörgeräte sind die erste Kompensationsmaßnahme. Bei fortgeschrittenen sensorineuralen Hörverlusten, bei denen Hörgeräte nicht ausreichen, kann eine Implantatchirurgie in Betracht gezogen werden.

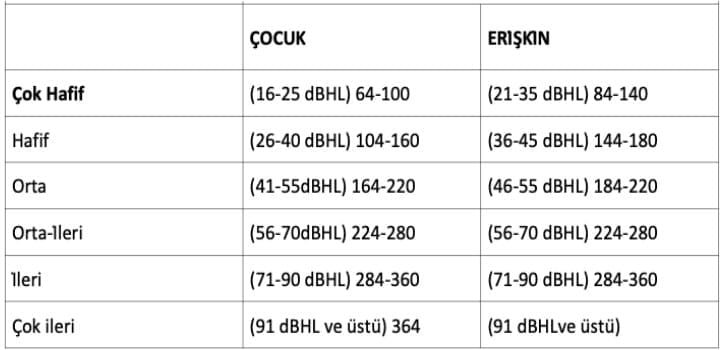

Welche Grade von Hörverlust gibt es?

- Hörverlustgrade

Die Einstufung des Hörverlusts ist eine Methode, um das Ausmaß der Abnahme der Hörkapazität einer Person zu bestimmen. Das American National Standards Institute klassifiziert den Hörverlust in verschiedene Grade. Die Bewertungsskalen unterscheiden sich für Kinder und Erwachsene.

Diese Klassifikation ist ein kritischer Bezugspunkt bei der Bestimmung des Schweregrads des Hörverlusts und spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung individueller Therapie- und Rehabilitationspläne.

Was sind die möglichen Auswirkungen von Hörverlust?

Hörverlust kann insbesondere bei Kindern und älteren Menschen zu ernsthaften Komplikationen führen. Bei Kindern können Hörschwierigkeiten Bildungs- und soziale Interaktionen beeinträchtigen. Kinder mit Hörverlust können Sprachentwicklungsverzögerungen erleben, was sich direkt negativ auf ihre akademischen Leistungen auswirkt. Diese Herausforderungen im Bildungsprozess können zu geringem Selbstvertrauen und Problemen in Freundschaften führen.

- Sprachverzögerungen

- Rückgang der schulischen Leistungen

- Soziale Isolation

Bei Erwachsenen kann Hörverlust zu einer Verringerung der sozialen Interaktion und damit zu Isolation führen. Dieses Gefühl der Isolation kann langfristig das Depressionsrisiko erhöhen und dazu führen, dass sich Betroffene von ihrem sozialen Umfeld zurückziehen.

- Isolation vom sozialen Umfeld

- Erhöhtes Depressionsrisiko

Hörverlust kann in jedem Alter verschiedene Lebensbereiche negativ beeinflussen und die allgemeine Lebensqualität mindern.

Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Hörgesundheit zu erhalten, und welche Empfehlungen gibt es für Patienten?

Das Management von Hörverlust erfordert für jede Altersgruppe individualisierte Ansätze. Bei Kindern ermöglicht eine frühzeitige Diagnose und Intervention eine solide Grundlage für ihre sprachliche und soziale Entwicklung. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Eltern über Hörverlust informiert werden und wissen, wann sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollten.

Bei Erwachsenen und insbesondere älteren Menschen kann Hörverlust zu sozialer Isolation und Kommunikationsschwierigkeiten führen. Für diese Altersgruppen ist die richtige Nutzung und regelmäßige Wartung von Hörgeräten unerlässlich. Die Hörgeräte sollten an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst und unter hygienisch einwandfreien Bedingungen gehalten werden.

Die folgenden Maßnahmen tragen zur Erhaltung und Verbesserung der Hörgesundheit bei:

- Regelmäßige Hörtests: Diese sollten in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

- Wartung der Hörgeräte: Reinigung und technische Überprüfungen der Geräte sollten regelmäßig erfolgen.